団体からのお知らせ・インタビュー

[座談会企画]余市・札幌・夕張より~この1年半・これからといま(1)

![[座談会企画]余市・札幌・夕張より~この1年半・これからといま(1)](http://cdn.goope.jp/164450/211022160825-6172636943f70.jpg)

新型コロナウイルス感染症の拡大とその対策のため、北海道内のNPO・市民活動も、「交流」や「集まること」への心理的なためらいや不安により、休業や自粛、良し悪しの判断すら難しい選択を迫られました。一方で、行政の支援施策や民間資金支援の対象は、緊急的な対策や、感染拡大を起因とする損害の回復を主たる目的とし、NPO・市民活動・地域活動の従来の活動への支援は多くはありません。

コロナウイルス感染症の拡大以前から、地域において必要とされている活動は、どのような岐路に立たされたのか。また、「活動をゼロにしない」ように、どのような工夫や試行錯誤があったのか。今回の座談会では、北海道内3ヶ所をつなぎ、『コロナ禍』と称されたこの1年半を振り返りつつ、活動の状況などを伺いました。皆さんの地域での活動の参考や、新たなネットワークづくりのきっかけになることを期待します。

※この企画は2021年7月7日に開催しました。2回に渡って記事を掲載します。

右写真:大阪の高校生が港で漁業を学ぶ研修の様子(NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト)

スピーカーの皆さん

スピーカーの皆さん

◆坂本純科(さかもとじゅんか)さん

◆平井照枝(ひらいてるえ)さん

◆佐藤真奈美(さとうまなみ)さん

◆進行 北海道内中間支援組織コロナアクション 定森光(さだもりひかる)NPO法人北海道NPOサポートセンター

団体&自己紹介

団体&自己紹介

― まず、皆さんの活動について教えて下さい

坂本:余市で「持続可能な暮らしと社会」(=エコビレッジ)」を創造するための技術や考え方を学び広める活動をしています。2009年に長沼で立ち上げ、2011年の東日本大震災をきっかけに余市に拠点を移しました。農業体験、宿泊体験などをボランティア中心に運営しています。

10年の活動を経て、最初はNPOでは農地も借りられなかったのですが、現在は農協や役場なども協力してくれたり、地域に頼られる存在になってきたと思います。神社の草刈りやお祭りなど地域の活動にも積極的に関わっています。

平井:ひとり親の支援を行っています。2008年に立ち上げ、14年目。NPO法人にしようと思いながら、任意団体で続けています。ひとり親がお互いにサポートし合う活動や、支援者向けセミナーなどを行っていました。

コロナ禍前は30名から50名程度だった会員が、2019年度に140人、今は700名を超えるまで増えています。現在は緊急的な支援のため、相談を受けて食料を送るフードバンク活動がメインとなっています。ひとり親はコロナ禍でますます厳しい状況。シングルマザーサポート団体全国協議会を作って、現状調査などを行い、中央省庁への働きかけなども行っています。

佐藤:2008年から「炭鉱遺産を活用したまちづくり」をテーマに、夕張中心部の清水沢地区に関わり、2016年に非営利型一般社団法人を設立しました。外の人と中の人がお互い尊敬しあいながら共に歩むまちづくりを目指して、旧北炭清水沢火力発電所のガイドツアーなど炭鉱遺産にアクセスできる仕組みを作り、エコミュージアム事業などを行っています。元炭鉱住宅を「清水沢コミュニティゲート」として活用し、みんなの拠り所であるとともに、外部からこの地域にやってくる人のゲート(入り口であり門番)として、生活の場である静かな地域を守りながら未来に渡していくために活動しています。

コロナ禍の影響や新しい取り組みについて

コロナ禍の影響や新しい取り組みについて

― まず坂本さん、コロナ禍で活動にどのような影響を受けたか、また、どのような取り組みをしていたかを教えてください。

坂本:農業体験やゲストハウス運営を行っていて、例年、住み込みのフルタイムボランティアが世界中から年間延べ500~600名参加します。7割が外国人でした。コロナで外国人の方が来られなくなり普段の賑わいはなくなりました。

その代わり、日本人で仕事を失った人や、学校にいけない学生、オンラインで仕事をしながらという方のボランティアが多くなりました。また、これまで遊びに来る「お客様」だったNPOの会員が、進んで畑作業や事務仕事を手伝ってくれるようにもなりました。市民活動としては、プラスに働いたところもあったと思います。

収益の柱だった企業研修、教育旅行などの体験、宿泊の受け入れが出来ず、収入は3分の1~4分の1程度と、がつんと減りました。

「農園で作った野菜があるじゃないか」と、札幌で出張販売してみましたが、収益にはつながりません。1個40円の卵を売るより、一人の会員さんに会費を払ってもらう方が利益率が高い。販売は、私たちのことを知ってもらい会員を獲得するPRの場にはなりましたが、改めて、私たちの活動は物販ではなく、モノではなくコトを売るのだと気付きました。つまり、「プロセスを楽しむことを売り物にする」、「体験にお金を払ってもらう」という線を今後も崩さないでいこう、ということを確認できたのは良かったです。

また収益はなくても、地域の方の差し入れや物々交換ができてお金に頼らなくて済む関係性があり、普段食べるものは充実して、仲間が周りにいたので「私たちは絶望はしないんだ」と、そこは自信をもつことができました。

自家製ブドウでワインづくり

ー むしろ団体の価値を再確認できた、地域の方や会員とのつながりが強固になった、ということですね。

坂本:これまでの活動の積み重ねで「つながり」ができており、大学生などがボランティアに参加してくれました。いつもは反応がないような層の大学生も「制限される日常から、とにかく脱出したい!」という気持ちがあったように思います。

また、10年積み重ねてきた関係性で、近隣の方の理解も得ていたため、このような状況でも地域外の人を受け入れることができたと感じています。類似の活動をしている他地域の団体では、地域外の方の受け入れに批判があったり講座の開催ができなかったりしたところもあったようなので、地域との関係性がすごく大事だなと思っています。

ー 続いて平井さん、シングルマザーの状況を含めて、コロナ禍での活動について教えてください。

平井:ひとり親の就労率は80%と、ほとんどが働いているのに、貧困率は49%となっています。

男女の格差、結婚では仕事はやめないけれども出産で退職せざるをえない、その後、正規雇用で働けない、子どもがいることによってさらに働きづらい、という、以前からある女性の働き方を取り巻く問題が影響しています。

貯金が10万円未満の世帯は45%、貯えする余裕もない中で「一斉休校が3カ月もあり仕事を休まざるを得なかった」、「非正規であるため休業補償を受けられない、しかも家庭の水道光熱費は増える」、と大変厳しい状況です。

長年相談を受けていますが、「まさかここまで、食べ物にも困るひとり親が、こんなに多くいるとは…」と怖さ、悲しさ、虚しさを感じました。

去年5月のアンケートで既に「1日3食、食べられない」という回答がありました。小学生の子どもの体重が減った、という回答が10%を超えていて、ショックをうけました。育ち盛りの子どもの体重が減る、つまり食事をとることが出来ていない。この国でそういう状況になっていることが本当に切ない。アンケート回答者は多少なりとも食料支援を受けていてもこの状況なので、支援につながっていない世帯はもっと大変だろうと思います。

このようなアンケートをもとに、行政などへの働きかけを行い、臨時特別給付金など様々な給付金につながってはいますが、結局は、滞納していた家賃や公共料金、削ることの出来ない校納費の支払いに消えており、生活の改善までには至っていません。継続した経済的支援が必要だと思っています。

メルマガで毎回、緊急小口資金のお知らせもしていますが、実際の利用にはつながっていません。非課税世帯なら返済が免除されること、自分が使える制度ということが伝わっていないのです。

なので、食料支援の際に対面で相談を受けて、制度についての説明と申請書を渡して書き方を伝えます。 そもそも、申請に必要な添付書類の取り方や、申請書を送る「長3や角2」の封筒と言われも分からない方もいるので、そこまでしてやっと申請ができるのです。

でも、苦労して作った申請書類を窓口に持って行ったら「コロナで退職したのではないのでしょう」「休業中なのに、あとで返せるの」など、職員の無理解に傷ついたという方もおり「申請は郵送で」と呼びかけています。

ーひとり親の大変な状況が、良く分かりました。全国的な取り組みとして以上のようなことをされていると思いますが、団体としての活動は、他にどのようなことをされていますか。

平井:コロナ前は、シングルマザー同士が交流する場づくりを重視していました。団体の拠点がないので、緊急事態宣言のため公共施設が使えず、場づくりもできなくなりました。食糧支援も公共施設が使えず場所探しには苦労しました。

その代わり、レストランなどが協力してくれることもあり、新しいつながりが生まれたのは良かったと思います。父子家庭の飲食店経営者からお弁当を買い、それを困窮者に配布してもらう取り組みもできました。

土日にオンラインママカフェなども行ってみましたが、参加が少ないです。ひとり親は土日も勤務していたり、子どもが在宅していて参加しづらいのではないかと感じます。つらい気持ちを吐き出す場がなく、精神面も、とても心配しています。

― 続いて佐藤さん、コロナ禍の影響を教えてください。

佐藤:私たちの事業の柱の一つに「アーティスト・イン・レジデンス」(芸術家の滞在型創作活動支援)があり、芸術家の方と深いつながりがあります。コロナの流行初期に当地で活動していたドイツ在住のアーティストは、地域の方にお話を聞いたりしながらの作品作りは計画通りにいったものの、2カ月間足止めされてドイツに帰れなくなるなど、アーティストにとっても厳しい環境となっています。

団体としては、持続化給付金やJ-coin基金の助成、国の臨時交付金事業で行われた夕張市の受託事業等、資金繰りで助けられた面もあり、複雑な思いです。

2017年から開催していた「夕張こども食堂」は、貧困対策ではなく、炭鉱住宅らしい原風景を感じてほしいという思いで行っていました。9畳の部屋に10人以上入るような密な状況だったので、現在は開催する事が出来ません。一度、屋外で予約制、保護者同伴などの条件を付けて開催してみましたが、参加者の子どもから「こんなのつまんない」と言われました(笑)。

旧清水沢火力発電所の見学も、道外からの申し込みは断りました。坂本さんのお話の状況とは逆になりますが、何人かの方から「地域外ナンバーの車がたくさん来るのは不安」という声もいただき、地域住民が不安に思うことは避けたいと思いました。結果的に来場者が6割減。ただ、道内の方の見学者数はほとんど減らず、いちばん地域の歴史をお伝えしたい道内の方に、身近な地域の歴史に目を向けていただく機会は提供できたと思います。

旧火力発電所にはコスプレさん(アニメの登場人物などの姿での撮影)がよく来ていたのですが、これまでの利用者にアンケートをとり、場所的な余裕をとったり、受付を外にしたり外部からも対策が見えるようにし、受け入れを継続しました。

アーティスト・イン・レジデンスでの滞在希望者は年に5~6件来ていました。健康であることを確認できれば断る理由がないと思い、2週間の隔離をした上で地域に入ってもらうなどを条件に、2020年は2組を受け入れました。毎年継続して来ている常連アーティストの「シニア・フォトキャラバン(地域の高齢者に地域の話などを伺いながら写真を撮影)」と、夕張出身の大学生の卒業制作でした。特に大学生は勉強しないといけない、卒業しないといけない。彼らにどう寄り添うかも考えました。

芸術という、人の生き死にには直接関わってこないことの受け入れには賛否両論あると思いますが、健康状態をしっかり確認することで、地域の安心を確保しながら地域の一員として活動していただく状況を作っていきたいと思います。

ー(2)に続きます。

北海道内中間支援組織コロナアクションって?

北海道内中間支援組織コロナアクションって?

コロナ禍により市民活動が停滞することないように、また新たな課題にも対応できるように、北海道内の中間支援組織が連携した広域ネットワークを創り、現場で活動しているNPOを支えていくことを目的とした北海道内の中間支援組織の有志によるネットワーク体です。

私たちは、ひとりでも多くの方に、必要とされる支援を届けられる仕組みづくりを、一緒に考え構築し、ポストコロナを見据えた「コロナアクション」を実行していきます。市民活動は不要不急ではありません。

記事作成

三木真由美(みきまゆみ)

NPO法人室蘭NPO支援センター

[インタビュー]ピアに出会いたい、繋がりたい~holoholo ゆかりさん・みぃさん

![[インタビュー]ピアに出会いたい、繋がりたい~holohol まつもとさん・粟津さん](http://cdn.goope.jp/164450/210927165048-615177d8b46b1.jpg)

holoholo

DVピアサポートで、対面でもリモートでもつながる仲間づくり事業

(令和3年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 HRMホールディングスグループまちづくり応援基金助成事業)

DV被害者は、当事者でなければ伝わりにくい辛さを抱えています。長年のトラウマを抱えながら、仕事も子育てもギリギリの状態で頑張っている。だからこそ、ピア(仲間)と繋がれる場が求めれます。コロナ禍により更に孤立感が高まっているDV被害者と繋がり、仲間の存在を感じあえる場を作ろうと、対面・オンライン・郵送を組み合わせた支援を行っているholoholo(ホロホロ)を取材しました。

holoholoは、DVやモラルハラスメントからの回復を目指す活動をしているグループです。2011年6月に札幌でスタートし、今年10周年を迎えました。今回は代表のまつもとゆかりさん、副代表のみぃさんにお話を伺いました。

外と繋がることには、とても大きな意義がある

外と繋がることには、とても大きな意義がある

― まず、holoholo活動について教えてください

(ゆかりさん)

「同じ経験をした仲間と話したい」と思ったことをきっかけに、DV被害女性のためのグループとして、継続的に活動しています。現在の活動は、DVピアサポートグループ、DV講座「心のケアとサポート講座」、DV加害者プログラム、個別相談の4事業をメインで行っています。

昨年から、リモートでもできる活動を試行錯誤しながら実施し、やっと定着してきました。フードバンク等と連携しておやつ等の宅配も行っています。DVにあった女性たち、子どもたちが不自由なく社会生活が送れるようにサポートする活動なので、孤立防止の観点からも、対面での活動を大事にしたい思いがありますが、感染が怖いという声もあり、なかなか難しいです。ですから、お母さんや子どもたちにとっては、オンラインであっても、外と繋がることに、とても大きな意義があると思います。おやつの宅配は、やってみて、意外な効果がありました。子ども向けの取り組みと考えて始めましたが、思春期のお子さんがいる家庭にとっては、話題の1つを提供でき、コミュニケーションのきっかけにもなるという感想があったのです。もうお子さんが独立しているご家庭もありますが、外との繋がりが感じられて嬉しいという声をいただいています。

― コロナ禍になってから始めた活動は?

(みぃさん)

オンラインのピアサポートは、私がファシリテーターを担当しています。対面のピアサポートは月2回、オンラインは月に1回実施していて、だいたい4~5人参加しています。一人ずつ時間を決めてお話をしてもらい、批判やアドバイスはしないという約束を確認しています。毎回来ている方も、初めての方も、札幌以外、道外からの参加もあるのは、オンラインならではだと感じています。道外から参加される方は、DVで受けた辛い気持ちを吐露したくて、必死に調べて、探して来られるようです。

(ゆかりさん)

DVの相談窓口は各自治体にありますが、同じ思いをした仲間と話せる『ピアサポート』という場は、全国各地にそう多くはありません。holoholoから情報を届けているメールの登録は200人ほどいますが、経済的に厳しい方も多いので免除の仕組みもあり、会費を払って参加される方は一部です。

おやつの宅配は、会員を対象に行っています。外出制限が厳しい職種や環境の方、オンライン環境にない方などとの繋がりを保つための事業でもあります。フードバンクイコロさっぽろさん、おてらおやつクラブさんから、食品を提供してもらい、さぽーとほっと基金の助成金を送料に充てています。holoholoでは、最低限の個人情報しか提供してもらっていないので、おやつの宅配は希望者のみで、20-30程度の家庭に送っています。 コロナ禍以前から、オンラインでのサポートや食品支援は、様々な団体が取り組んでいましたが、holoholoとしては対面を大事にしていました。でも、やれることをやるしか無いと思い、さぽーとほっと基金の助成金も活用できたので、チャレンジしてみよう!となりました。コロナ禍での「家族で、自宅で過ごそう」と言う呼びかけにより、DVが増える、環境が悪化することはわかっていたので、完全に孤立してしまうよりも、オンラインでもいいから繋がりを残しておこうと考えました。札幌以外の遠方の方とも繋がれたのは、副産物ですね。これまで繋がれなかった人も参加できるようになって良かったです。

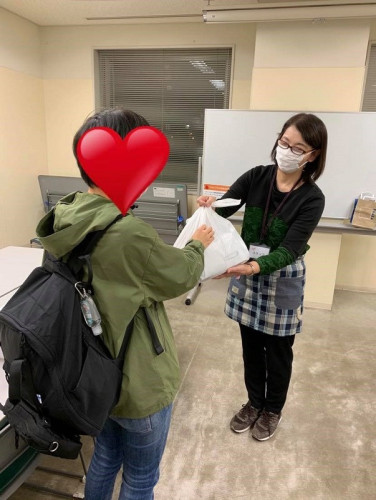

※トップの写真は、おやつの発送作業の様子です。

人の命に関わる活動なのに

人の命に関わる活動なのに

― コロナ禍でのDVの状況は?

(ゆかりさん)

相談件数は確かに増えています。深刻な方も多いです。でも、本当にしんどい方たち、まだ一緒に暮らしているような、渦中にある方は、対面の場にはなかなか出てこられないですし、オンラインや電話相談は、家族に聞かれる可能性があるので難しいです。子どもがいる場合でも話しにくいですよね。団体の名前も一切出さないようにして、食品を送ったこともあります。

holoholoで受ける相談で多いのは、離婚調停中やシェルターを出たタイミングなどで、社会的な繋がりが途切れてしまった方が多いです。メールでの相談がメインですが、少人数でマスクをして対面や、オンラインでお話することもあります。会いたいという方が多く、訪問や同行も、必要に迫られて行うことも多いです。

緊急事態宣言中は、市内の公共施設が閉まってしまい、活動場所が確保できなくなりました。私たちの活動は、「不要不急」なんでしょうか?みんなボランティアですが、本来は自治体がやるような、人の命に関わる活動なのに、市の施設が使えない。コロナ禍だから、やらなくてよい活動ではない。コロナ禍だからこそ、やらなきゃならない活動があります。

対面の活動はやめません

対面の活動はやめません

― これまでを振り返って、新たな発見や直面した課題はありましたか?

(みぃさん)

オンラインのピアサポートは、やって良かったしかないです。世間一般の方々のDVへの認知として、「パートナーと離れたら終わり」と思っている人が多いのではないでしょうか。離れた後でも、日常生活を送ることが辛いということを、当事者はぜひ話し合いたいのです。オンラインだと、そういった思いの部分の熱量が伝わりにくい印象があって敬遠していたのですが、とりあえずやってみよう!とやってみました。オンラインの環境があり、(パートナーと離れている、子どもが学校に行っているなど)その場の安全が確保できる人が参加しています。コロナ禍でも安心して話せる場所があり、相手の表情を見て気持ちをシェアできる場所を確保できて本当に良かったです。

オンラインならではの進行の課題はあります。一人の持ち時間を決めて話すのですが、声掛けやアラームを鳴らしても、時間を超過してしまう方もいます。こちらも話が盛り上がっているところで声を掛けにくく、難しく感じることがあります。また、対面では静かに頷くだけだったところ、オンラインではリアクションを大きめにしないと画面上で伝わりにくかったり……。ビデオをオンにするしないなど、ルールを確認しながら臨機応変にしています。

(ゆかりさん)

年齢層が幅広いので、オンラインがメインになってしまうことにより、しばらく会えなくなっている人もいます。市の施設が使えるときには、対面のピアサポートも実施していますが、緊急事態宣言中は閉館してしまうため、安定的な開催が難しいです。他の場所での実施も検討しましたが、条件が整っている場所を探すことはなかなか難しいです。ここ(インタビューを行っている会場)は、加害者プログラム用の新しい拠点です。今年の5月にクラウドファンディングを行い、改装費用を支援してもらいました。ただ、ここだと狭いんです。託児も必要で、しかも託児室に声が漏れないような会場となると、かなり限られてきます。託児を諦めたらというのも考えたのですが……。

― 今後の活動についてお聞かせください

(ゆかりさん)

コロナが落ち着いた後も、オンラインでのピアサポートは続けます。オンラインじゃないと参加できない人に出会ってしまったので、続けないとならないと思っています。心のケア講座も、緊急事態宣言中に初めてオンラインで開催しました。この講座については、今後オンラインで展開をするかどうか、まだ検討中です。でも、対面の活動はやめません。

また、今年の5月から子どものグリーフプログラムを開始しました。暴力を目撃した子どもや、離別や喪失経験した子どもたちを対象としています。子どもたちもピア(仲間)に出会いたい。子どもにも心の傷のケアの場が必要です。親御さんがそのような機会を望んでいる場合もあります。プログラム中、お母さん方は別室で、ピアプログラムを行います。いつも一緒にいる母子を離す機会にもなります。現在は、小学生をメインとしていますが、年代別や、連休・長期休みに合わせたりなど、もっと展開したいと考えています。参加した子どもから「次はいつやるの?」と聞いてくれたのは嬉しかったです。でも、子どものプログラムって、お金かかるんですよね。材料費やおやつ代、スタッフも必要になるので。

やりたいことはたくさんありますが、無理な拡大は考えていません。これまで、専任スタッフも居ない状態で、当事者出身のスタッフたちは、仕事も子育ても家事も、トラウマも抱えながらやっています。だからこそ、「やれる人がやれる時に」というペースが、holoholoらしさだと思っています。

(みぃさん)

着実に、今やっていることを減らさずに、続けること。しかも、無理をせずに。うーん、簡単なことじゃないですけどね。

(ゆかりさん)

痛みをわかっているもの同士が運営していることの良さかなと思います。例えば、業務が増えたときにいろんな人に手伝いをお願いしたら、「手伝えて嬉しい」という声もありました。特におやつの配送などは、積極的にやりたいという方もいます。感謝のメールが来ると、関わったスタッフも嬉しいですよね。支援される側ばかりではなくて、お互い様であったり、なにかやってあげられることは、本人にとっても嬉しいので、そういった機会を作ることも大事です。現在の運営スタッフは、10人ぐらい。みぃさんは、子どもも巻き込んで一緒にボランティアに入ってくれたりもしていますよね。

(みぃさん)

活動のお手伝いに入ることは、子どもにとっても、良い影響がありますよ。

(ゆかりさん)

また、クラウドファンディングは、支援者の方と繋がるきっかけにもなりました。始める前は、スタッフの中でも、クラウドファンディングに対する意見は前向きなものばかりではありませんでしたが、応援メッセージにはとても励まされました。お金だけじゃないものを得られたと思っています。 これからも、新しいことにもチャレンジしていきたいです。

8月に開催したDVを目撃した子どものグリーフプログラムの様子

※掲載の写真は、holoholoより提供いただきました。

※5月・6月に行っていたクラウドファンディングの詳細をご覧いただけます。

「女性への暴力(DV)をなくしたい!札幌に加害者が学び直せる場を。」 (READYFOR)

(READYFOR)

インタビューを振り返って

DV被害の経験のある人たちの集まりだからこその強みが伝わるインタビューでした。コロナ禍でDVの増加、孤立の深刻化が起きることを見通し、すぐにオンラインを取り入れる。お互いの痛みを理解し合い、スタッフ同士が支え合いながら無理せず活動をしている姿にも魅力を感じました。「コロナ禍だからこそ、やらなきゃならない活動」という言葉に、市民活動が果たしている役割の多さを実感します。(定森)

団体概要

- 団体名 holoholo

- 代表者 代表 まつもとゆかり

- 主な活動場所 札幌市北区、中央区等

- メールアドレス peer.holoholo@gmail.com

- URL http://holoholo.hvlb.org

- 関連ページ(2020年度助成事業)

インタビュアー

定森光(さだもりひかる)

北海道NPOサポートセンター

※インタビューは、2021年7月2日にオンラインにて行いました。

記事作成

佐藤綾乃(さとうあやの)

支援協議会事務局

[インタビュー]森を介して、いろんな人と交われる場に~みなぱ 中村さん・菅原さん

![[インタビュー]森を介して、いろんな人と交われる場に~みなぱ 中村さん・菅原さん](http://cdn.goope.jp/164450/210915133548-61417824db014.jpg)

特定非営利活動法人みなぱ

子どもの集う場から広がる地域の人の居場所

(令和3年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 子どもの健全育成分野助成事業)

新型コロナウイルス拡大の影響により、居場所を奪われ、ストレスフルな環境に身を置いている子どもたちが、自宅や学校以外に息抜きができる「サード・プレイス」としての居場所づくりに取り組む特定非営利活動法人みなぱを取材しました。

2008年に設立されたみなぱは、子どもからお年寄り、障害者まで地域共生をテーマに、相談支援事業や、障害児通所支援事業(放課後等デイサービス等)などの事業を展開しています。今回は『みんなの居場所』として昨年、札幌市中央区盤渓に立ち上げた「みなぱの森 森学舎」を訪問して、理事長の中村絵梨子(なかむらえりこ)さん、事業担当者の菅原禎子(すがわらていこ)さんにお話を伺いました。

新たな社会資源をつくる

新たな社会資源をつくる

― まず、みなぱの活動について教えててください

(中村さん)

もともとは、『富山型福祉』をめざして、高齢者福祉から始まった団体でした。けれど、福祉の制度はコロコロ変わる、方針も変わる。そのたびに制度の仕組みに合わせた形に動いていくのには、私たちのような小さい法人では限界が見えました。へルパーさんの不足や、市内にサービス付き高齢者住宅が増える中、在宅中心のヘルパーステーションでは立ち行かないのが現状です。スタッフの中に、障害者のサービスをやりたいスタッフが多かったこともあり、現在は障害児・者へのサービス事業が中心になっています。

「みなぱの森 森学舎(しんがくしゃ)」は、昨年(2020年)6月にオープンしました。(同年)3月までは「森学舎」という認可外保育施設だった敷地と園舎です。市街地から車で15分ほどの場所ですが、自然に恵まれています。

相談事業を始めたら、『居場所を作れない』という不登校の相談がとても多かったんです。放課後等デイサービスを利用することもできるけれど、利用できる時間の枠が短く、柔軟な運用は難しいです。不登校の子どもたちの状況や、スタッフの実体験などから、次は不登校をテーマにデイサービスを作ろうと考え、菅原さんに声をかけました。

(菅原さん)

毎日通える拠点ができる!と、すぐにお返事しました。

自分たちが「楽しい」と思えることはとても大事と、理事長の中村さん。

― 「不登校の子どものための居場所あれとぽ」とは?

(菅原さん)

あれとぽの活動は、学校に行かない子どものお母さんたちの自主活動として、2014年から始めました。「面白いことをしよう」と週2回程度集まり、子どもたちと工作や海に行くなどの企画を少額の助成金を受けながら活動を続けていたところ、みなぱから声を掛けられて2019年1月からみなぱの一事業として活動することになりました。スタッフみんな、自然の中で子どもが育つ良さや、大人にとっても必要不可欠なものだということが実感としてあり、拠点が住宅街の中にあったので、次は森が欲しいな(笑)と、スタッフみんながふつふつと思っていた頃でした。

みなぱという法人の事業として参画したことによって、「自分たちのため」という自主活動から、「社会の中の不登校の子どもたち」という社会課題に取り組む意識ができ、雇用も生まれました。

(中村さん)

福祉分野の事業型NPOは(福祉関連法上の)制度事業のみのところも多く、みなぱもそうだったので、「NPOじゃなくてもいいんじゃないか」と思うこともありました。

福祉の制度を色々使って事業を行っていたという経験と法人の土台があったことで、地域の中で自主性を持って活動している団体と繋がって、新たな社会資源をつくることができたと思います。不登校の子どもを抱えている親御さんはなかなか仕事ができないし、精神的にも不安定です。そういった方の雇用の創出も含めて、とても“NPOらしさ”が出たと思います。

(菅原さん)

自分たちの小さな「やりたい」を、楽しみながら企画してきたら、仕事になった!という感じです。「学校に行かない」という前向きな選択をした親御さんたちが、活動に参加したり、お手伝いをしてくれたりしています。子どもたちだけではなく、お母さんたちの居場所にもなれるようにと思っています。子どもたちにとって、お母さんたちにとって、私たちのとっての最善は何かを考えることで、楽しくできています。

(中村さん)

自分たちで選んで、判断して、行動して。自分たちでやることの責任をもって働く。みなぱは、トップダウンに向かない人たちが集まっているんじゃないかな。みんなで話し合いながら決めています。利用する人たちも「自分の場所」「自分ごと」として、いっしょに考える場になるよう、とてもこだわっています。

つながりは「いいね」の数じゃない

つながりは「いいね」の数じゃない

― 「みなぱの森 森学舎」がオープンして、1年が経ちましたね

(菅原さん)

この森は、子どもたちにとって、のびのびと過ごせる場所です。自然を相手にすることは、集中力と結束力を養うことができ、子どもたちの遊び方にも変化が見えます。この森を介して、出入りする子どもと大人、いろんな人と交われる場になってきたと感じます。

(中村さん)

元森学舎の関係者の方々も、この場所でバザーや様々な企画をしてきました。こちらの拠点を利用するにあたって、ここに愛着のある皆さんが来れるように、公開のイベントなどを企画しています。元園長の本間先生もほぼ毎日来て、森の管理をしてくれています。

(菅原さん)

今後はもっとたくさん人が、ここを居場所にしてもらいたいなと思います。これまで、子どもたちは日々の生活に追われている感じがしていましたが、コロナ禍になり「今日は何しようかな、どうしようかな」と考える時間が増えて、休校などを経て「あれ?学校ってなんだろう」と考えるきっかけになったんじゃないかと思います。日々、追われるように朝起きて、学校に行って、放課後は塾に行って……という過ごし方への疑問に、この場所は応えたのではないかと。子どもたちや大人が一緒に過ごす中で、居場所の重要性を感じて、ここで過ごす人が増えたらいいなと思います。

森の中は、子どもたちにとって様々な遊び・体験ができる場所が広がっています。

※写真提供:みなぱ

― これまでを振り返っての感想や、新たに直面した課題について教えて下さい

(菅原さん)

情報をどのように届けるか、難しいです。関心のある人には共感されるけれど、この場所に『行く』というハードルもあります。困っている人に届きにくい、情報を取りに行く力も弱っている、知ったとしても動けない、自分ごととして思えない人もいます。ここに初めて来られる方は、口コミによって知った方が多いです。そして、どうやって過ごしたらいいか分からない、自分のことを話すことが難しいという方もいらっしゃいます。話をしてもいい場所なんだと気づいてもらうことが大事と考え、月1回、お母さん方のお話し会も開催しています。悩み相談だと参加は難しいけれど、ごはん会や、春の山菜取りの企画なども合わせて、会話のきっかけを作ります。

人って、一度つながると、切れたかなと思っても機が熟して(必要だと感じた時に)またつながりますよね。ずっとSNSの投稿を眺めながら、自分の子どもの様子を見て、そろそろ一歩進めてみようかなと思って、また足を運んでくれるようになる方も。つながりは「いいね」の数じゃないですよね。

子どもが違和感を発信してくれている

子どもが違和感を発信してくれている

― 今後の活動についてお聞かせください

(菅原さん)

とにかく継続。自主活動のときは、本当に自分たちのペースでやってきたことが、いろんな人の力を借りて、いまの形になりました。正直、福祉の制度もわからないし、自分たちの活動が社会の中でどういう位置づけなのかわからない中で、分野を超えて、みなぱと繋がれました。

(中村さん)

細くても長く続けること、ここにある(存在する)こと。ギリギリやっていけないことはないけれど、確たる財源があるわけではない。継続はNPOの課題でもありますよね。すぐにお金に繋がるわけではないという世の中の仕組みのようなところに、価値ややりがいも必要です。

子どもにとってのコロナの影響の大きさを考える必要があります。大人ももちろん大変だけれど、子どもたちが置いてけぼりになっている。でも、子どもが違和感を発信してくれているんです。それを社会の違和感としてとらえる大人がどれだけいるか。子どもの発信が大人や社会を変える力になっていると考える大人が増えて欲しいと思います。

(菅原さん)

私たちは、「子どもから学ぶ」ということを忘れてはならないですね。

インタビューは森学舎の建物の中にて。森を駆け回る子どもたちの声が時々聞こえました。

(左・中村さん、中央・菅原さん、右・インタビュアー定森)

インタビューを振り返って

豊かな自然と温かい人たちに囲まれた、とても居心地のよい場所でした。不登校を学校に「いけない」と否定的に捉えるのではなく「いかない」という子どもの選択として尊重する。そのような姿勢から、子ども一人ひとりの考えや主体性を大事にしていることが伝わり感銘を受けました。そして、コロナ感染症の影響が長引いているからこそ、子どもが発信している違和感を大人が受け止めることの大事さを教えてもらいました。(定森)

団体概要

- 団体名 特定非営利活動法人 みなぱ

- 代表者 理事長 中村絵梨子

- 主な活動場所 札幌市南区

- メールアドレス minapa@apost.plala.or.jp

- URL http://minapa.or.jp/

- 団体パンフレット⇒ ダウンロード(PDF)

- 関連ページ(2020年度助成事業)

インタビュアー

定森光(さだもりひかる)

北海道NPOサポートセンター

※インタビューは、2021年7月2日に行いました。

見出しの写真は、みなぱより提供いただきました。

記事作成

佐藤綾乃(さとうあやの)

支援協議会事務局

[お役立ち情報]9月の助成金説明会&セミナー・相談会情報

![[お役立ち情報]9月のセミナー&相談会情報](http://cdn.goope.jp/164450/210903152729-6131c05168f89.gif)

夏の暑さが一段落した9月は、来年度に向けた助成金情報が多く公開されるのと同時に、助成金説明会や事業運営・組織運営のためのセミナーの機会も多くなります。

オンラインで参加できるのもが多いので、団体の状況にあわせて、ぜひ参加をご検討ください。

【9/9@オンライン】孤独・孤立対策活動・地域女性活躍推進交付金(つながりサポート型)第3回公募説明会(内閣府男女共同参画局)

地方公共団体がNPOなどの民間団体と連携して行う、女性や女の子に対するきめ細かい、寄り添った相談支援を後押しする地域女性活躍推進交付金(つながりサポート型)について、第3回公募が開始しました。 NPO及び地方公共団体向けオンライン説明会

日時:2021年9月9日(木)①14:00~14:40、②15:00~15:40

申込期限:2021年9月8日(水)13:00

詳細・申込は

【9/10@オンライン 】秋の助成金応募シーズン到来。プログラムの狙いを理解して提案力を高めよう!(NPO支援財団研究会)

秋は、来年度に向けて、多くの助成財団が助成金を公募する時期となります。NPO側としては、助成財団とのパートナーシップを発展させるために、最適の助成プログラムを見つけ出し、よりよい企画を提案したいところです。同時に、助成財団としても、助成プログラムの趣旨を的確に理解してもらい、より質の高い応募をしていただき、よりよいパートナーシップを築いていければと願っています。秋募集の財団の助成プログラムについて、担当者から、狙いや期待するポイントを直接聞けるチャンスです。

日時:9月10日(金)14:00~17:30

対象:NPOやNPO法人、ボランティア団体、各地のNPO中間支援団体及び助成財団・団体、企業、自治体関係者、企業のCSR関係者 等

参加費:無料

詳細・申込は

【9/20@旭川・9/22札幌&オンライン】2022年度年賀寄付による社会貢献事業助成説明会

「寄付金付き年賀はがき」や「寄付金付き年賀切手」によって集められた寄付金を、社会の発展に貢献することを目的に、全国各地の団体に分配する助成事業です。活動系のプログラムを始め、施設改修や機器購入、車両購入などが対象になるプログラムもあります。

9/20(月・祝)15:30~@旭川市市民活動交流センターCoCoDe(申込・問い合わせ 旭川NPOサポートセンター)

9/22(水)18:30~@市民活動プラザ星園(札幌市)&オンライン(申込・問い合わせ 北海道NPOサポートセンター)

助成プログラムの詳細は

【9/8@オンライン】JCNE・NPOセミナー「ガバナンスの考え方」~社員(評議員)の役割~ (一般財団法人非営利組織評価センター)

このセミナーでは、長年、非営利組織のガバナンスの向上に取り組んできた、(公財)公益法人協会会長で、非営利組織評価センター理事長でもある太田達男氏が講師となり、みなさんの疑問やお悩みにもその場でお答えします。

日時:2021年9月8日(水)10:00~11:00

対象:非営利組織でガバナンスに携わっている方や、ガバナンスについて学びたい方。

参加費:無料

詳細・申込は

【9/16@オンライン 】第3回会計実務オンラインセミナー 給与計算編(北海道NPOサポートセンター)

「給与計算って難しい!」「通勤手当は非課税?」「有給休暇の取得条件は?」「社会保険料って?」と疑問に思いながら毎月の給与計算をしている方はいませんか?初心に戻って、有給休暇の取得条件・社会保障の加入条件などを共に学びませんか?

日時:9月16日(木)13:30~15:30

対象:NPO法人の会計担当者(予定者を含む)など

参加費:北海道NPOサポートセンター会員:1,000円/非会員:2,000円

詳細・申込は

【9/22・28@オンライン】JCNEセミナー「ガバナンスを意識した組織運営」~ミッション達成のためのガバナンス、そして基盤強化のためのグッドガバナンス認証の活用~(一般財団法人非営利組織評価センター)

今回のセミナーでは、法律的なガバナンスではなく、組織運営の考え方・手法としてのガバナンスについて説明します。また、そのガバナンスを実践するための具体的な方法として、グッドガバナンス認証の評価基準に基づく組織運営、認証制度の活用方法について、解説を行います。

日時:2021年9月22日(水)19:00~20:30、9月28日(火)14:00~15:30

対象:主にNPO法人、一般社団法人、一般財団法人の役職員、NPO支援を行っている中間支援組織、自治体の関係者など

「NPOのための運営&コロナ対策オンライン相談会」9月の開催予定

運営や活動に関して、お困りのことはありませんか?国や自治体の支援策や各種補助金・助成金の活用といった資金調達や、感染症対策に関する情報、オンライン総会の準備や今後の活動の方向性など、参加者同士の意見交換とあわせてお話しましょう。

日時:9月7日(火)15:00~16:30

9月16日(木)10:00~11:30

9月21日(火)19:00~20:30

9月30日(木)15:00~16:30

協力:NPO運営サポート・あの屋 佐藤綾乃

定員:各回10名 ※要申し込み info@hnposc.net まで

なお、お役立ち情報のページでは、助成金の募集情報を随時更新しています。

新型コロナウイルス感染症対策の活動や、対策のための助成プログラムは減りましたが、感染症対策を前提とした取り組みが求められるようになり、対策に必要な経費の計上が認められるプログラムが増えてきました。ぜひご活用ください。

助成金情報へのリンクは

![[座談会企画]余市・札幌・夕張より~この1年半・これからといま(1)](https://cdn.goope.jp/164450/211020163955-616fc7cb1d4f3_l.jpg)

![[公募中・9/10締切]“必要な変化をサポートする” 伴走型・市民活動持続化支援(北海道NPOファンド)](http://cdn.goope.jp/164450/210826130734-612713863a861.png)